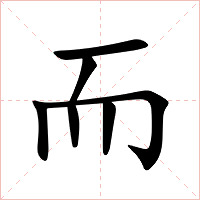

而怎么讀 而的意思

| 漢字 | 而 |

|---|---|

| 讀音 |

|

| 注音 | ㄦˊ |

| 部首 | [而] 而字旁 |

| 筆畫 | 總筆畫:6 部外:0 |

| 異體字 | 洏 耏 髵 能 |

| 字形結構 | 獨體字 |

| 統一編碼 | 基本區 U+800C |

| 其它編碼 | 五筆:dmjj 倉頡:mbll 鄭碼:gl 四角:10227 |

| 筆順編碼 | 132522 |

| 筆順筆畫 | 一ノ丨フ丨丨 |

| 筆順名稱 | 橫 撇 豎 橫折鉤 豎 豎 |

而字的意思

1.連接動詞、形容詞或詞組、分句等。a)連接語意相承的成分:偉大而艱巨的任務。戰而勝之。取而代之。我們正從事一個偉大的事業,而偉大的事業必須有最廣泛的群眾的參加和支持。b)連接肯定和否定互相補充的成分:梔子花的香,濃而不烈,清而不淡。馬克思主義叫我們看問題不要從抽象的定義出發,而要從客觀存在的事實出發。c)連接語意相反的成分,表示轉折:如果能集中生產而不集中,就會影響改進技術、提高生產。d)連接事理上前后相因的成分:因困難而畏懼而退卻而消極的人,不會有任何成就。

2.有“到”的意思:一而再,再而三。由秋而冬。由南而北。

3.把表示時間、方式、目的、原因、依據等的成分連接到動詞上面:匆匆而來。挺身而出。為正義而戰。因公而死。視情況而定。

4.插在主語謂語中間,有“如果”的意思:民族戰爭而不依靠人民大眾,毫無疑義將不能取得勝利。

5.姓。

而字的基本解釋

基本字義

● 而

ér ㄦˊ

古同“爾”,代詞,你或你的:“而翁歸,自與汝復算耳”。連詞(a.表平列,如“多而雜”。b.表相承,如“取而代之”。c.表遞進,如“而且”。d.表轉折,如“似是而非”。e.連接肯定和否定表互為補充,如“濃而不烈”。f.連接狀語和中心詞表修飾,如“侃侃而談”。g.插在主語謂語中間表假設,如“人而無信,不知其可”)。表(從……到……):從上而下。英語 and; and then; and yet; but

德語 aber (Konj)?,dennoch, jedoch (Konj)?,und (Konj)?,Er (Eig, Fam)?,

而字的詳細解釋

詳細字義

◎ 而 ér

〈名〉

(象形。小篆字形,象胡須形。上面的“一”表示鼻端,“|”表示人中;下面分內外兩層,外層象兩腮的胡子,內層象生在嘴下的胡子。“而”是漢字部首之一。本義:頰毛) 同本義 [bristles on the jaws]

而,頰毛也。——《說文》

詞性變化

◎ 而 ér

(1) 從古沿用下來的連詞,可連接詞、短語和分句,表示多種關系 [and;furthermore;moreover;but also;into the bargain;if;in case;however]

(2) 表示并列關系

永州之野產異蛇,黑質而白章。—— 唐· 柳宗元《捕蛇者說》

(3) 表示遞進關系

君子博學而日參省乎己。——《荀子·勸學》

(4) 表示承接關系

余方心動欲還,而大聲發于水上。——宋· 蘇軾《石鐘山記》

(5) 表示轉折關系

青,取之于藍,而青于藍。——《荀子·勸學》

(6) 表示假設關系

諸君而(如果)有意;瞻余馬首可也。——清· 徐珂《清稗類鈔·戰事類》

(7) 表示修飾關系,連接狀語

吾恂恂而起。——唐· 柳宗元《捕蛇者說》

◎ 而 ér

〈代〉

(1) 你;你的 [you;your]

予豈不知而作。——《詩·大雅·桑柔》

余知而無罪也。——《左傳·昭公二十年》

子歸,歿而父母之世。——《國語·吳語》

盡于酒肉,入于鼻口矣,而何足以知其所自來?——《莊子·徐無鬼》

而翁歸,自與汝復算耳。——《聊齋志異·促織》

(2) 又如:而翁(你的父親)

(3) 這樣,此 [this]

同是被逼迫,君而妾亦然。——《玉臺新詠·古詩為焦仲卿妻作》

(4) 又如:而夫(此人;這人)

◎ 而 ér

〈助〉

(1) 表示偏正關系,相當于“之”,“的” [of]

虞之與 虢,相恃而勢。——《淮南子·人間》

(2) 與“上”、“下”、“前”、“后”、“來”、“往”連用,相當于“以”

形而上者謂之道,形而下者謂之器。——《易·系辭上》

◎ 而 ér

(1) 用于句中,表示反問,相當于“難道”,“豈” [how could;how is it possible]

為仁由己,而由人乎哉?——《論語·顏淵》

(2) 用于句末,相當于“耳”,“哪”

已而已而,今之從政者殆而。——《論語·微子》

◎ 而 ér

〈動〉

(1) 如,好象 [seem;like]

溺死者千有余人,軍驚而壞都舍。——《呂氏春秋》

(2) 另見 néng

基本詞義

◎ 而 néng

通“能”。

〈名〉

才能 [ability]

然計天下之所以治者,何也?唯而以尚同一義為政故也。——《墨子·尚同下》

戒之戒之,微而異之。——《管子·樞言》。微而,猶無能。而、能古字通用

小白承天子之命而毋下拜。——《管子·小匡》

不待我而有成事者也。——《商君書·慎法》

〈動〉

(1) 能夠 [can]

桀紂幽厲……不而矯其耳目之欲。——《墨子·非命下》

不逢湯武與 恒繆兮,也孰去而知之?《楚辭·九章·惜往日》

(2) 另見 ér

而字的辭典解釋

兩頰上的毛。《說文解字·而部》:「而,須也。」《周禮·冬官考工記·梓人》:「必深其爪,出其目,作其鱗之而。」

二一四部首之一。

代你。《詩經·大雅·桑柔》:「嗟爾朋友,予豈不知而作!」《左傳·定公十四年》:「夫差!而忘越王之殺而父乎?」

我。《戰國策·趙策一》:「豫讓拔劍三躍,呼天擊之曰:『而可以報知伯矣。』」《史記·卷八六·刺客傳·聶政傳》:「前日所以不許仲子者,徒以親在,今不幸而母以天終,仲子所欲報仇者為誰?請得從事焉!」

動至、到。如:「自南而北」、「自壯而老」。

能、可以。《戰國策·齊策六》:「齊多知而解此環不?」《淮南子·原道》:「行柔而剛,用弱而強。」

介之、的。《論語·憲問》:「君子恥其言而過其行。」《淮南子·人間》:「虞之與虢,相恃而勢也。」

以。如:「從今而后」、「自此而下」。《易經·系辭上》:「是故形而上者謂之道,形而下者謂之器。」《孟子·盡心下》:「由孔子而來,至于今百有余歲。」

副才、始。表時間。《公羊傳·宣公十五年》:「嘻!甚矣憊!雖然,吾今取此然后而歸爾。」

猶。《論語·陽貨》:「年四十而見惡焉,其終也已。」《孟子·告子下》:「舜其至孝矣,五十而慕。」

連和、與。《論語·雍也》:「不有祝鮀之佞,而有宋朝之美,難乎免于今之世矣。」《左傳·昭公二十五年》:「哀樂而樂哀,皆喪心也。」

并且。《書經·皋陶謨》:「知人則哲,能官人,安民則惠,黎民懷之。能哲而惠,何憂乎驩兜?」《論語·學而》:「學而時習之,不亦說乎?」

則、就。《易經·系辭下》:「君子見幾而作,不俟終日。」《左傳·襄公十八年》:「諸侯方睦于晉,臣請嘗之。若可,君而繼之。」

如、若。《論語·為政》:「人而無信,不知其可也。」

因而、所以。《左傳·成公八年》:「謂汶陽之田,敝邑之舊也,而用師于齊,使歸諸敝邑。」漢·劉向《說苑·卷一九·修文》:「情動于中,而形于聲。」

然而、但是、卻。表轉折之意。《論語·學而》:「其為人也孝弟,而好犯上者鮮矣。」《孟子·離婁下》:「問其與飲食者,盡富貴也,而未嘗有顯者來。」

尚且。《莊子·天道》:「夫天地至神,而有尊卑先后之序,而況之道乎?」《淮南子·人間》:「夫一麑而不忍,又何況于人乎?」

助用于句末,相當于「兮」、「罷了」。《詩經·齊風·著》:「俟我于著乎而,充耳以素乎而,尚之以瓊華乎而!」《論語·微子》:「已而已而!今之從政者殆而!」

用于句首,相當于「豈」、「難道」。《論語·顏淵》:「為仁由己,而由人乎哉?」《左傳·昭公十三年》:「諸侯事晉,未敢攜貳,況衛在君之宇下,而敢有異志?」

用于形容詞或副詞的語尾,無義。《左傳·文公十七年》:「鋌而走險,何能擇?」

康熙字典解釋

而【未集中】【而部】 康熙筆畫:6畫,部外筆畫:0畫

《廣韻》如之切《集韻》《韻會》人之切,??音栭。《正韻》如支切,音兒。《說文》頰毛也。《註》臣鉉等曰:今俗別作髵,非是。《周禮·冬官考工記·梓人》作其鱗之而。《註》之而,頰??也。

又《玉篇》語助也。《詩·齊風》俟我於著乎而。

又《書·洪範》而康而色。《傳》汝當安汝顏色。

又《詩·小雅》垂帶而厲。《箋》而亦如也。

又《詩·大雅》子豈不知而作。《箋》而,猶與也。

又《禮·檀弓》而曰然。《註》而,猶乃也。

又《韻會》因辭,因是之謂也。《論語》學而時習之。

又《韻會》抑辭,抑又之辭也。《論語》不好犯上而好作亂者。

又《韻會》發端之辭也。

又《集韻》奴登切,音能。《易·屯卦》宜建侯而不寧。《釋文》鄭讀而曰能,能猶安也。

說文解字解釋

說文解字

而【卷九】【而部】

頰毛也。象毛之形。《周禮》曰:“作其鱗之而。”凡而之屬皆從而。如之切〖注〗臣鉉等曰:今俗別作髵,非是。

說文解字注

(而)須也。象形。各本作頰毛也、象毛之形。今正。頰毛者、須部所謂?須之類耳。禮運正義引說文曰。而、須也。須謂頤下之毛。象形字也。知唐初本須篆下頤毛也。而篆下云須也。二篆相爲轉注。其象形、則首畫象鼻耑。次象人中。次象口上之頾。次象承漿及頤下者。葢而爲口上口下之總名。分之則口上爲頾。口下爲須。須本頤下之專偁。頾與承漿與頰?皆得偁須。是以而之訓曰須也象形。引伸假借之爲語?。或在發端。或在句中。或在句末。或可釋爲然。或可釋爲如。或可釋爲汝。或釋爲能者、古音能與而同。叚而爲能。亦叚耐爲能。如之切。一部。周禮曰。作其鱗之而。??工記梓人文。鄭云。之而、頰??也。戴先生云。鱗屬頰側上出者曰之。下?者曰而。此以人體之偁施於物也。按顧氏玉篇以而部次於毛毳冄之後。角皮之前。則其意訓而爲獸毛。絕非許意。凡而之屬皆從而。