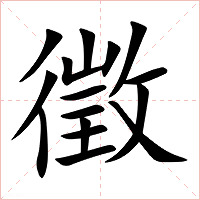

徵怎么讀 徵的意思

| 漢字 | 徵 |

|---|---|

| 讀音 |

|

| 注音 | ㄓˇ|ㄓㄥ |

| 部首 | [彳] 雙人旁 |

| 筆畫 | 總筆畫:15 部外:12 |

| 異體字 | 征 徴 ?? ?? ?? ?? ?? |

| 字形結構 | 左右結構 |

| 簡體字形 | 征 |

| 統一編碼 | 基本區 U+5FB5 |

| 其它編碼 | 五筆:tmgt 倉頡:hougk 鄭碼:oicm 四角:28240 |

| 筆順編碼 | 332252111213134 |

| 筆順筆畫 | ノノ丨丨フ丨一一一丨一ノ一ノ丶 |

| 筆順名稱 | 撇 撇 豎 豎 豎折/豎彎 豎 橫 橫 橫 豎 橫 撇 橫 撇 捺 |

徵字的意思

古代五音之一。用來表示音調高低的詞。相當於西樂音階中的sol(即簡譜“5”)。《周禮?春官?大師》:“皆文之以五聲:宮、商、角、徵、羽。”元?關漢卿《單刀會?第四折》:“五音者,宮、商、角、徵、羽。”

[zhēng]1.“征”的繁體字。

2.召集:“徵兵”。《史記?卷一?五帝本紀》:“於是黃帝乃徵師諸侯,與蚩尤戰於涿鹿之野。”

3.責問、詢問:“徵詢意見”。《左傳?僖公四年》:“王祭不共,無以縮酒,寡人是徵。”明?徐弘祖《徐霞客遊記?卷九上?滇遊日記十》:“即徵其地名,據云:為鳳田總府莊。”

4.驗證、證明。《論語?八佾》:“夏禮吾能言之,杞不足徵也。”

5.公開尋求、招請:“徵婚”、“徵文”、“誠徵女工”。

6.課取、收取:“徵稅”。《周禮?地官?閭師》:“以歲時徵野之貢賦。”《左傳?昭公二十年》:“布常無藝,徵斂無度。”

7.預兆、跡象:“吉徵”﹑“兇徵”。《史記?卷四?周本紀》:“夫國必依山川,山崩川竭,亡國之徵也。”

8.姓。如三國時吳國有徵崇。

徵字的基本解釋

● 徵

zhēng ㄓㄥˉ

召,征召。《爾雅?釋言》:“徵,召也。” 求;取。《左傳?哀公七年》:“夏,公會吳于鄫,吳來徵百牢。” 斂取;征收。《周禮?地官?閭師》:“以時徵其賦。” 徭役;租稅。《管子?治國》:“而上徵暴急無時,則民倍貸以給上之徵矣。” 證驗;效應。《廣韻?蒸韻》:“徵,證也。” 征兆;跡象。《左傳?昭公十七年》:“往年吾見之,是其徵也。” 證明。《廣雅?釋詁四》:“徵,明也。” 征聘;納幣以成婚禮。《集韻?蒸韻》:“徵,成也。” 追究;責問。《左傳?僖公四年》:“爾貢苞茅不入,王祭不共,無以縮酒,寡人是徵。”又指征詢。唐沈既濟《任氏傳》:“徵于小僮,小僮笑曰:‘無之。’” 典,主管。《莊子?天道》:“由聞周之徵藏史有老聃者,免而歸居。” 虛。《爾雅?釋詁上》:“徵,虛也。” 姓(舊讀zhǐ)。《三國志?吳志?程秉傳》:“秉為傅時,率更令河南徵崇亦篤學立行云。”

● 徵

zhǐ ㄓˇ

古代五聲音階的第四音,又名“迭”。相當于工尺譜上的“六”,現在簡譜上的“5”。《爾雅?釋樂》:“徵謂之迭。”《正字通?彳部》:“徵,五聲之一,絃用五十四絲,其聲清。”

● 徵

chéng ㄔㄥˊ

同“懲”。《荀子?正論》:“凡刑人之本,禁暴惡惡,且徵其未也。” 用同“澂”。澄清。《資治通鑑?漢桓帝延熹二年》:“陛下不加清徵,審別真偽。” 古地名。在今陜西省澄城縣西南。《集韻?蒸韻》:“徵,縣名,在同州。”

英語 summon, recruit; musical note

德語 erheben, Erhebung (S)?,Erregung (S, Psych)?,Zheng (Eig, Fam)

法語 voyager,lancer une expédition,enr?ler,prélever,preuve,signe,marcher,lancer une expédition,conquérir,percevoir,prélever

徵字的詳細解釋

詳細字義

◎ 徵 zhǐ

〈名〉

(1) 古代五聲音階“宮商角徵羽”的第四音。相當于工尺譜上的“六”,現在簡譜上的“5”[ “6”in a traditional Chinese musical notation or “5” in numbered musical notation]

徵,五聲之一,弦用五十四絲,其聲清。——《正字通》

(2) 又如:徵羽(宮、商、角、徵、羽五聲音節中的后兩音)

(3) 另見 zhēng

徵字的辭典解釋

召集。如:「徵兵」。《史記·卷一·五帝本紀》:「於是黃帝乃徵師諸侯,與蚩尤戰於涿鹿之野。」

責問、詢問。如:「徵詢意見」。《左傳·僖公四年》:「王祭不共,無以縮酒,寡人是徵。」明·徐弘祖《徐霞客遊記·卷九上·滇遊日記十》:「即徵其地名,據云:為鳳田總府莊。」

驗證、證明。《論語·八佾》:「夏禮吾能言之,杞不足徵也。」

公開尋求、招請。如:「徵婚」、「徵文」、「誠徵女工」。

課取、收取。如:「徵稅」。《周禮·地官·閭師》:「以歲時徵野之貢賦。」《左傳·昭公二十年》:「布常無藝,徵斂無度。」

名預兆、跡象。如:「吉徵」、「兇徵」。《史記·卷四·周本紀》:「夫國必依山川,山崩川竭,亡國之徵也。」

姓。如三國時吳國有徵崇。

徵ㄓˇzhǐ 名古代五音之一。用來表示音調高低的詞。相當於西樂音階中的 sol。《周禮·春官·大師》:「皆文之以五聲:宮、商、角、徵、羽。」元·關漢卿《單刀會·第四折》:「五音者,宮、商、角、徵、羽。」

康熙字典解釋

徵【寅集下】【彳部】 康熙筆畫:15畫,部外筆畫:12畫

〔古文〕????????《唐韻》陟陵切《集韻》《韻會》知陵切,??陟平聲。《說文》召也。從微省。??爲徵,行於微而文達者,卽徵之。《周禮·天官·宰夫》掌百官府之徵令。《註》別異諸官,以備王之徵召。《周語》唯官是徵。

又《廣韻》證也,明也。《書·洪範》念用庶徵。《左傳·昭三十年》且徵過也。《註》徵,明也。

又《廣韻》成也。《儀禮·士昏禮》納徵。《註》徵,成也。使使者納幣以成昏禮。

又問也。《左傳·僖四年》包茅不入,王祭不共,無以縮酒,寡人是徵。

又斂也。《周禮·地官》閭師以時徵其賦。《疏》閭師徵斂百里內之賦貢。

又求也。《史記·貨殖傳》物賤之徵貴。《註》徵,求也,謂此處物賤,求彼貴賣之。

又《爾雅·釋詁》徵,虛也。

又姓。《廣韻》吳太子率更令河南徵崇。

又《集韻》持陵切,音懲。縣名。《左傳·文十年》泰伯伐晉,取北徵。《音義》今徵縣。《史記·河渠書》穿渠,自徵引洛水,至商顏下。《前漢·地理志》左馮翊有徵縣。《註》卽今之澄城是也。

又《廣韻》《集韻》《韻會》??陟里切,知上聲。《玉篇》宮徵也。《爾雅·釋樂》徵謂之迭。《樂書》聲出於心,而齒合吻開,爲之徵。徵,火也,其性烈而善燭。五音配夏。《禮·月令》孟夏之月,其音徵。

又《樂記》徵爲事。《疏》徵屬夏,夏時生長萬物,皆成形體。事亦有體,故以徵配事也。《風俗通》徵者,祉也。物盛大而繁祉也。五行爲火,五常爲禮,五事爲視。凡歸爲事。

又與懲通。《荀子·正論篇》凡??人之本,禁暴惡惡,且徵其來也。

又與征通。《史記·三王世家》非敎士不得從徵。

又葉陟隆切,音中。《班固·靈臺詩》乃經靈臺,靈臺旣崇。帝勤時登,爰考休徵。

說文解字解釋

說文解字

徵【卷八】【??部】

召也。從微省,??爲徵。行於微而文達者,即徵之。??,古文徵。陟陵切〖注〗??、??、??,古文徵。

說文解字注

(徵)召也。召者、??也。周禮司市典祀注、鄉飮酒禮注、鄉射禮注皆曰。徵、召也。按徵者、證也。驗也。有證驗、斯有感召。有感召、而事以成。故士昏禮注、禮運注又曰。徵、成也。依文各解。義則相通。從壬。從微省。會意。微卽?也。陟陵切。六部。壬微爲徵。嫌上文未顯。故又明之。已上九字各本譌奪不可讀。今補正。行於微而聞達者卽徵也。聞各本作文。今依韻會訂。又說壬微之意。言行於隱微而聞達挺箸於外。是乃感召之意也。

(??)古文。