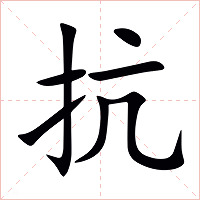

抗怎么讀 抗的意思

| 漢字 | 抗 |

|---|---|

| 讀音 |

|

| 注音 | ㄎㄤˋ |

| 部首 | [扌] 提手旁 |

| 筆畫 | 總筆畫:7 部外:4 |

| 異體字 | 扛 伉 杭 ?? |

| 字形結構 | 左右結構 |

| 統一編碼 | 基本區 U+6297 |

| 其它編碼 | 五筆:rymn|rywn 倉頡:qyhn 鄭碼:dsqd 四角:50017 |

| 筆順編碼 | 1214135 |

| 筆順筆畫 | 一丨一丶一ノフ |

| 筆順名稱 | 橫 豎鉤 提 點 橫 撇 橫折彎鉤/橫斜鉤 |

抗字的意思

1.抵抗;抵擋:頑抗。抗災。抗日戰爭。皮大衣舊點兒沒關系,只要能擋風抗凍就行。

2.拒絕;抗拒:抗命。抗稅。

3.對等:抗衡。分庭抗禮。

4.姓。

抗字的基本解釋

基本字義

● 抗

kàng ㄎㄤˋ

抵御:抗擊。抗爭。抗拒。抵抗。頑抗。拒絕:抗議。抗上。抗命。抗稅。對等:抗衡(力量不相上下的對抗)。英語 resist, oppose, defy, reject

德語 k?mpfen (V)?,widersetzen (V)?,widerstehen (V)

法語 résister à,lutter contre,refuser

抗字的詳細解釋

詳細字義

◎ 抗 kàng

〈動〉

(1) (形聲。從手,亢聲。本義:抵抗,抵御)

(2) 同本義 [resist;combat;fight]

抗,扦也。——《說文》

抗,御也。——《小爾雅·廣言》

抗木橫一縮。——《儀禮·既夕禮》

非抗于九國之師也。——漢· 賈誼《過秦論》

(3) 又如:抗木(舊時所用的葬具。在棺木之上覆蓋一席,用以防御塵土);抗力(抵抗力);抗犯(抵抗與進犯);抗玩(玩忽抗命);抗質(謂劫持人質以相抗);抗矯(矯情抗俗,高蹈)

(4) 抗拒;拒絕 [defy;refuse]

安能抗此難乎。——《資治通鑒》

抗辭慷慨。——宋· 文天祥《指南錄后序》

欲出力助上以抗之。——宋· 王安石《答司馬諫議書》

(5) 又如:抗拒(頂撞;違抗并拒絕);抗違(抗拒,違背);抗租(抗繳地租);抗逆(違抗,抗拒);抗斗(反抗斗爭)

(6) 匹敵,抗衡 [contend with]

獨蓮花與抗耳。——《徐霞客游記·游黃山記》

(7) 又如:抗橫(抗衡);抗行(并行;抗衡);抗美(抗衡媲美);抗庫(并立,抗衡)

(8) 舉起 [raise]

抗皓手而清歌。——曹植《七啟》

(9) 又如: 抗力(力能舉起);抗手(舉手為禮);抗足(投足,舉足);抗兵(舉兵)

(10) 呈上 [present]。如:抗表(向皇帝上奏章);抗章(向皇帝上書直言)

詞性變化

◎ 抗 kàng

〈形〉

(1) 高;大。通“亢” [high; great]

謫戍之眾,非抗于幾國之師也。——漢· 賈誼《過秦論》

以犯上為亢。——《韓非子·問辯》

(2) 又如:抗世(高世,超乎世俗);抗殿(謂高筑殿堂或指高大的殿堂)

(3) 剛正不阿;高尚 [upright and never stooping to flattery;noble]

若賢人之美辭,忠臣之抗直。——蕭統《文選序》

(4) 又如:抗邁(俊杰出群,高超不凡);抗行(高尚的德行);抗跡(高潔不群的行為);抗直(坦率剛直);抗詞(直言陳說。亦指嚴厲正直的言辭)

(5) 高亢;高聲 [loud and sonorous]。如:抗烈(高亢激烈);抗朗(高亢響亮);抗言(高聲而言);抗音(抗聲)

抗字的辭典解釋

抵御、抵擋。如:「反抗」、「抗敵」、「抗暴」、「八年抗戰」。《列子·黃帝》:「而以道與世抗,必信矣夫。」唐·韓愈〈張中丞傳后敘〉:「何苦守尺寸之地,食其所愛之肉,以與賊抗而不降乎?」

違逆、不順從。《荀子·臣道》:「有能抗君之命,竊君之重。」宋·梅堯臣〈汝墳貧女〉詩:「郡吏來何暴,縣官不敢抗。」

對等、匹敵。如:「抗衡」、「分庭抗禮」。《后漢書·卷四○·班彪傳下》:「榮鏡宇宙,尊無與抗。」唐·章懷太子·注:「抗,猶敵也。」北魏·酈道元《水經注·江水注》:「有大巫山,非惟三峽所無,乃當抗峰岷峨,偕嶺衡疑。」

舉。《文選·揚雄·羽獵賦》:「移珍來享,抗手稱臣。」《文選·曹植·洛神賦》:「抗羅袂以掩涕兮,淚流襟之浪浪。」

形剛直、正直。南朝梁·蕭統〈文選序〉:「若賢人之美辭,忠臣之抗直。」

高尚。如:「抗志」。《楚辭·宋玉·九辯》:「堯舜之抗行兮,瞭冥冥而薄天。」

名姓。如漢代有抗徐。

康熙字典解釋

抗【卯集中】【手部】 康熙筆畫:8畫,部外筆畫:4畫

〔古文〕亢《唐韻》苦浪切《集韻》《韻會》《正韻》口浪切,??音伉。《說文》捍也。《儀禮·旣夕》抗木橫三縮二。《註》抗,禦也,所以禦止土者。

又《廣韻》舉也。《禮·文王世子》周公抗世子法於伯禽。《註》舉以世子之法,使與成王居而學之。

又《樂記》歌者上如抗,下如墜。《疏》歌聲上響,感動人意,如似抗舉也。

又以手舉物也。《淮南子·說山訓》百人抗浮,不若一人挈而趨。

又振也,蔽也。

又《增韻》抵也,敵也。《前漢·貨殖傳》子貢聘享諸侯,所至國君,無不分庭與之抗禮。

又《揚子·方言》縣也。山之東西曰抗,燕趙之郊縣物於臺之上謂之佻。

又《集韻》居郞切,音岡。與掆同。亦舉也。《詩·小雅》大侯旣抗。《箋》舉鵠而棲之於侯也。《毛傳》苦浪反。《朱傳》居郞反。

又《唐韻》胡郞切《集韻》寒剛切,??音杭。義同。《蔡邕·釋誨》九河盈溢,非一??所防。帶甲百萬,非一勇所抗。《說文》抗或從木。《徐鉉曰》今俗作胡郞切。別見木部。亢字作亠下凡。

說文解字解釋

說文解字

抗【卷十二】【手部】

捍也。從手亢聲。杭,抗或從木。苦浪切〖注〗臣鉉等曰:今俗作胡郎切。

說文解字注

(抗)捍也。旣夕禮注曰。抗、禦也。左傳曰。以亢其讎。注云。亢猶當也。亢爲抗之叚借字。周禮。綱惡馬。注云。綱讀爲以亢其讎之亢。書亦或爲亢。亢、禦也。禁也。綱亦亢之、叚借字也。引申之義爲高抗。旣夕注曰。抗、舉也。從手。亢聲。苦浪切。十部。

(杭)抗或從木。若旣夕禮抗木橫三縮二、其字固可從木矣。今人用此字讀胡郎切。乃??之譌變。地名餘杭者、乃秦政舟渡處也。